かっこいい花の名前大全|漢字・英語・フランス語で魅力を探る

かっこいい花の名前とは?魅力の基準と選び方

花の名前が持つ美しい響きと漢字の力

花の名前は、単なる呼称以上の意味を持ちます。それぞれの花が持つ響きや漢字の組み合わせには、美しさや力強さ、優雅さを感じさせる独特の魅力があります。古くから日本では花の名前に深い意味を込め、季節や感情を象徴する言葉として使われてきました。例えば「桜」や「椿」など、漢字一文字でも見る人の心に鮮やかなイメージを描き出すことができます。

また漢字の選び方によって、同じ花でも印象が大きく変わります。「薔薇」や「百合」などの漢字は見た目の美しさだけでなく、花の持つ歴史や文化的価値まで表現しており、名前に込められた深い意味を知ることでさらに魅力が増します。

英語やフランス語でのかっこよさの秘訣

海外で使われる花の名前には、日本語にはない独特の響きや柔らかさがあります。英語の「Rose」「Lily」やフランス語の「Fleur」「Jasmin」などは、発音のリズムや言葉の音感だけで洗練された印象を与え、かっこよさを演出します。文化的背景も関係しており、外国では花の名前が文学や芸術作品のタイトルとしても使われることがあります。

特にフランス語は音の流れが美しく、語尾の響きによって優雅さや高貴さを感じさせるため、名前を聞いただけで華やかなイメージを思い浮かべることができます。英語では短く力強い音が多く、シンプルでありながら印象に残る名前が多いのも特徴です。

日本独自の和名の魅力と歴史的背景

和名は日本文化と深く結びついており、季節感や伝統行事との関連で独自の意味を持っています。「椿」「菊」「桔梗」など、長い歴史の中で文学や詩歌、絵画に登場してきた花は、名前自体に文化的価値や美的感覚が宿っています。名前を通して、その花が持つ季節の象徴や美意識を感じ取ることができるのが和名の魅力です。

さらに和名には音の響きと漢字の組み合わせで美しさを表現する工夫が見られます。「藤」は長く垂れ下がる花房の姿を連想させ、「楓」は秋の紅葉と結びつくなど、自然の景色や情緒が名前に織り込まれています。歴史的背景を知ることで、単なる花の名前以上の価値を楽しめます。

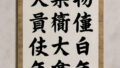

漢字一文字で表す花の美しさ

漢字一文字で表される花は、簡潔でありながら強い印象を残します。「桜」「椿」「萩」などの名前は、文字の形や意味と花の姿が結びつき、短い中にも深い美しさを宿しています。見る人は一文字で季節や情景、花の特徴を思い浮かべることができ、まるで詩のような表現力を持っています。

このような一文字の花の名前は、短いながらもその漢字の持つ意味や音の響きが花の美しさを増幅させる効果があり、日本人の美的感覚や自然観と深く結びついています。さらに一文字は書道やデザインでも映えやすく、現代のライフスタイルやインテリアの中でも人気です。

漢字二文字の花の名前と由来

漢字二文字の花の名前は、より具体的なイメージや物語性を含めることができます。「百合」「紫陽花」「彼岸花」など、二文字で花の色や形、咲く季節、伝承などを表現することが可能です。名前を知ることで、その花の文化的・歴史的背景に触れることができ、単なる植物としてだけでなく、日本の風土や心象風景を感じることができます。

また二文字の漢字名は、音のリズムや調和を考えて付けられることが多く、美しい響きが生まれます。発音のリズムや文字のバランスが整っている名前は、文章や会話に登場した際に自然で印象的に聞こえ、かっこよさを強調します。

歴史や伝承に由来する花の漢字名

多くの花の名前は、古典文学や伝承、民間信仰に由来しています。「桔梗」や「杜若」など、昔から物語や詩歌に登場してきた名前は、花の姿だけでなく歴史や文化的な意味までを伝えています。名前を通して先人の感性や自然観を知ることができるため、単なる装飾以上の価値を感じることができます。

さらに、伝承に由来する漢字名は、花の持つ神秘性や象徴性を強調します。日本の季節感や風土と結びついた物語を理解することで、名前の響きや漢字の形に込められた奥深い美しさをより豊かに楽しむことができます。

そのため、歴史的背景を知ることは、花の名前をかっこよく感じるための重要なポイントとなります。

かっこいい花の名前47選 和名(漢字)・英語名・フランス名と花の特徴など説明

- 桜(さくら) 英名:Cherry Blossom フランス名:Cerisier

- 椿(つばき) 英名:Camellia フランス名:Camelia

- 菊(きく) 英名:Chrysanthemum フランス名:Chrysantheme

- 藤(ふじ) 英名:Wisteria フランス名:Glycine

- 桔梗(ききょう) 英名:Balloon Flower フランス名:Platycodon

- 百合(ゆり) 英名:Lily フランス名:Lys

- 萩(はぎ) 英名:Bush Clover フランス名:Lespedeza

- 菖蒲(あやめ/しょうぶ) 英名:Iris フランス名:Iris

- 紫陽花(あじさい) 英名:Hydrangea フランス名:Hydrangea

- 牡丹(ぼたん) 英名:Peony フランス名:Pivoine

- 梔子(くちなし) 英名:Gardenia フランス名:Gardenia

- 椛(もみじ) 英名:Japanese Maple フランス名:erable du Japon

- 杜若(かきつばた) 英名:Japanese Iris フランス名:Iris du Japon

- 紅梅(こうばい) 英名:Red Plum Blossom フランス名:Prunier rouge

- 白梅(はくばい) 英名:White Plum Blossom フランス名:Prunier blanc

- 山茶花(さざんか) 英名:Camellia sasanqua フランス名:fleur de sasanqua

- 木蓮(もくれん) 英名:Magnolia フランス名:Magnolia

- 花菖蒲(はなしょうぶ) 英名:Iris ensata フランス名:Fleurs diris

- 竜胆(りんどう) 英名:Gentian フランス名:Gentiane

- 向日葵(ひまわり) 英名:Sunflower フランス名:Tournesol

- 蘭(らん) 英名:Orchid フランス名:Orchidee

- 梨花(りんか) 英名:Pear Blossom フランス名:Fleur de poirier

- 鬱金香(うこんこう/チューリップ) 英名:Tulip フランス名:depression

- 金木犀(きんもくせい) 英名:Fragrant Olive フランス名:Osmanthus fragrans

- 桜草(さくらそう) 英名:Primrose フランス名:Primevere

- 木槿(むくげ) 英名:Rose of Sharon フランス名:Hibiscus syriacus

- 木犀(もくせい) 英名:Osmanthus フランス名:Osmanthus

- 風信子(ひやしんす/ヒヤシンス) 英名:Hyacinth フランス名:Jacinthe

- 小菊(こぎく) 英名:Small Chrysanthemum フランス名:Petite Chrysantheme

- 紫苑(しおん) 英名:Aster フランス名:Aster

- 梅花(ばいか) 英名:Plum Blossom フランス名:Fleur de prunier

- 芍薬(しゃくやく) 英名:Peony フランス名:Pivoine

- 矢車草(やぐるまそう) 英名:Cornflower フランス名:Bleuet

- 藤袴(ふじばかま) 英名:Thoroughwort フランス名:Eupatoire

- 雛菊(ひなぎく) 英名:English Daisy フランス名:Paquerette

- 石楠花(しゃくなげ) 英名:Rhododendron フランス名:Rhododendron

- 含笑花(がんしょうか) 英名:Michelia フランス名:Michelia

- 芙蓉(ふよう) 英名:Hibiscus mutabilis フランス名:Hibiscus mutabilis

- 金盞花(きんせんか/カレンデュラ) 英名:Marigold フランス名:Calendula

- 笹百合(ささゆり) 英名:Sasa Lily フランス名:Lys de bambou

- 霞草(かすみそう) 英名:Baby’s Breath フランス名:Gypsophile

- 燕子花(かきつばた) 英名:Japanese Iris フランス名:fleur diris

- 照葉(てりは) 英名:Glossy Leaf フランス名:Feuille brillante

- 月見草(つきみそう) 英名:Evening Primrose フランス名:Primevere du soir

- 紅葉(もみじ/こうよう) 英名:Japanese Maple フランス名:arbre feuilles dautomne

- 水仙(すいせん) 英名:Narcissus フランス名:Narcisse

- 桑の花(くわのはな) 英名:Morus Flower フランス名:Fleur de murier

桜は日本の春を象徴する花で、古来より文化や芸術に深く根付いています。淡いピンク色の花びらが一斉に咲き誇る姿は儚くも華やかで、花見の風習や詩歌、絵画などにも多く描かれてきました。桜の種類は数百種に及び、それぞれ開花時期や花の形状が異なり、春の風景を豊かに彩ります。

椿は冬から春にかけて鮮やかな花を咲かせる常緑樹で、古くから日本庭園や茶花として親しまれてきました。大きく丸い花弁と光沢のある葉が特徴で、赤や白、ピンクなど多彩な色彩を楽しめます。椿はその優雅さから、和歌や絵画にも数多く描かれ、上品さの象徴とされています。

菊は秋を代表する花で、日本では長寿や高貴さの象徴とされます。多彩な色と花形があり、丸い球状のものや繊細な弁のものなど品種も豊富です。宮廷文化や祭りの装飾に用いられ、菊花展などの文化行事も古くから行われています。香りも穏やかで観賞価値が高い花です。

藤は春の終わりから初夏にかけて、紫や白の房状の花を垂れ下がらせる美しいつる性植物です。藤棚や庭園の装飾として人気で、古典文学や浮世絵にもたびたび登場します。その優雅に垂れ下がる姿は、日本人の美意識に深く結びつき、香りも繊細で甘く、鑑賞者を魅了します。

桔梗は夏に星型の青紫色の花を咲かせる多年草で、清楚で凛とした印象があります。和歌や俳句にもよく登場し、古くから日本文化の象徴とされてきました。花言葉には「変わらぬ愛」「誠実」があり、庭園や切り花としても人気があります。

百合は大きく華やかな花弁と上品な香りを持つ花で、世界中で愛されています。日本では古くから神事や祭礼に用いられ、種類も多く、白百合、山百合、カサブランカなどが有名です。その気品ある姿と香りは、贈り物や装飾、花壇にもよく用いられます。

萩は秋の七草のひとつで、細かい葉と小さなピンクや紫の花が特徴です。野山や庭園に自然に咲き、古典文学や和歌に多く描かれてきました。秋の風物詩として、侘び寂びを感じさせる花として親しまれ、落ち着いた色合いと繊細な印象が魅力です。

菖蒲は初夏に咲く鮮やかな紫や青の花で、剣状の葉と花の形状が特徴的です。古くから端午の節句に用いられ、邪気を払う植物として親しまれてきました。園芸品種も多く、庭園や池のほとりで観賞され、花の色と形が美しく調和しています。

紫陽花は梅雨の時期に咲く花で、青、紫、ピンク、白など多彩な色彩が楽しめます。土壌の酸性・アルカリ性によって花の色が変わる特性があり、庭園や公園で人気です。花の集まりが丸い球状になる様子は美しく、雨に濡れる姿も風情があります。

牡丹は春に大輪の花を咲かせる花で、その豪華さと気品で知られています。古くから中国経由で日本に伝わり、庭園や寺院で愛されてきました。花びらが重なり合う姿は華やかで、贈り物や祝いの花としても人気があります。

梔子は初夏に白く芳香のある花を咲かせる低木で、甘く濃厚な香りが特徴です。日本では庭木としても人気があり、観賞用や香りを楽しむ目的で栽培されます。光沢のある緑の葉と白い花のコントラストが美しく、上品な印象を与えます。

椛は秋に鮮やかな赤や橙、黄色の葉を楽しめる落葉樹です。庭園や神社の景観を彩ることで知られ、古くから日本の風景文化に深く根付いています。葉の形や色の変化が季節感を豊かに表現し、観賞用としても高い人気があります。

杜若は初夏に咲く青紫色の花で、池や湿地に美しく映えます。古典文学や歌舞伎の題材にもなり、庭園の装飾としても親しまれています。細長い葉と凛とした花姿が特徴で、日本独自の風情を感じさせる花です。

紅梅は冬から早春にかけて咲く花で、赤や濃いピンクの花色が特徴です。寒い時期に咲くその姿は、春の訪れを告げる象徴として親しまれています。香りも良く、庭園や盆栽、花見の対象としても人気です。

白梅は清楚な白い花を咲かせ、紅梅と並んで冬の庭園を彩ります。古典文学や和歌にも多く登場し、潔白や高潔さの象徴として描かれてきました。花の香りはほのかに甘く、冬の風景に彩りを添えます。

山茶花は冬から春にかけて花を咲かせる低木で、白や赤の花が特徴です。庭木として人気があり、花の少ない季節に彩りを添えます。葉は常緑で、冬の寒さにも強く、香りも穏やかで庭園を華やかにします。

木蓮は早春に大きく白やピンクの花を咲かせる樹木で、庭園や公園で人気です。花の形状は豪華で、芳香もあり、観賞用としても高い価値があります。樹高もあり、存在感のある花木として古くから愛されてきました。

花菖蒲は初夏に咲く水辺の花で、紫や青、白など色彩が鮮やかです。園芸品種も多く、庭園や公園で観賞用として人気があります。剣状の葉と花の形状の美しさが特徴で、日本の伝統行事や景観と結びついて楽しまれます。

竜胆は秋に咲く青紫色の花で、野山で清楚に咲く姿が印象的です。古くから薬草や観賞用として知られ、和歌や俳句にも詠まれてきました。小ぶりで可憐な花ながら、色彩の鮮やかさで存在感を放ちます。

向日葵は大きく明るい黄色の花を咲かせ、太陽のように元気な印象を与えます。夏の花として庭園や観賞用だけでなく、切り花としても人気です。その堂々とした姿は、人々に活力と希望を象徴する花として親しまれています。

蘭は高貴で優雅な印象を持つ花で、世界中で愛されています。独特の形状と鮮やかな色彩、長持ちする花期が特徴で、観賞用や贈答用として重宝されます。種類も豊富で、日本では古くから茶花や室内装飾に用いられてきました。

梨花は春に白い小さな花を咲かせる果樹の花で、可憐で清楚な印象があります。果実の成長とともに花が散る様子は日本の春の風物詩であり、庭園や果樹園で親しまれています。香りは控えめで、花の姿そのものの美しさが際立つ花です。

チューリップは春の花壇や公園で鮮やかに咲く球根植物で、多彩な色彩と花形が魅力です。オランダが特に有名ですが、日本でもガーデニングや切り花として人気があります。花の形状や色合いによって雰囲気が変わるため、デザイン性の高い庭園に適しています。

金木犀は秋に橙色の小さな花を密集させ、甘く強い香りを漂わせる常緑樹です。庭園や街路樹としても人気が高く、その香りは日本の秋の風物詩として親しまれています。葉は光沢があり、花と葉のコントラストも美しく、観賞価値が高い花木です。

桜草は早春にピンクや白の可憐な花を咲かせる多年草で、山野草としても親しまれます。小さな花が密集して咲く姿は優雅で、庭園や鉢植えに適しています。春の訪れを告げる花として、古くから日本文化に取り入れられてきました。

木槿は夏に花を咲かせる低木で、白やピンク、紫などの色彩が楽しめます。韓国や中国でも庭園によく植えられ、日本では庭木として親しまれています。一日花として短時間で開花することから、その儚さや可憐さも魅力のひとつです。

木犀は金木犀の仲間で、秋に小さな芳香のある花を咲かせます。香りは甘く強く、庭園や街路樹としても人気です。葉は常緑で光沢があり、花との対比が美しく、日本の風景に溶け込む風情を持っています。

ヒヤシンスは春に花茎を立ち上げ、紫やピンク、白、青などの花を密集させる球根植物です。芳香が豊かで、庭園や室内の観賞用として人気があります。花の形状は筒状で重なり合い、色彩の濃淡が美しく、春の彩りを華やかに演出します。

小菊は秋に可愛らしい小輪の花を多数咲かせる菊の一種です。庭園や鉢植えとしても楽しめ、花の色も白や黄色、ピンクなど多彩です。小菊は可憐で上品な印象を与え、秋の風景や文化行事にも欠かせない花です。

紫苑は秋に紫色や淡紫色の花を咲かせる多年草で、野原や庭で見ることができます。細かい花びらと長い茎が特徴で、秋の風物詩として古くから親しまれてきました。野趣に富んだ姿は、自然の景色と調和する美しさを持っています。

梅花は冬から早春にかけて咲く花で、白や薄紅色の花が特徴です。古来より日本文化において春の訪れを告げる花として親しまれ、和歌や絵画にも多く描かれてきました。香りも穏やかで、庭園や盆栽としても人気の高い花です。

芍薬は大輪の花を咲かせる多年草で、華やかで優雅な姿が魅力です。色は赤、白、ピンクなどがあり、庭園や切り花としても人気があります。古くから薬用や観賞用として栽培され、日本文化においても高貴な花として扱われてきました。

矢車草は鮮やかな青色の花を持つ一年草で、花壇や野原で目を引く存在です。細い茎に小花が集まり、軽やかな印象を与えます。花の形状から矢車を連想させる名前がつけられ、ヨーロッパでも古くから親しまれている花です。

藤袴は秋に薄紫色の小花を咲かせる多年草で、和歌や俳句にも登場する花です。独特の香りと控えめな美しさを持ち、庭園や自然の景観の中でひっそりと咲く姿が魅力です。秋の風物詩として文化的価値も高い花です。

雛菊は小さく可憐な白やピンクの花を春から初夏にかけて咲かせる一年草です。庭園や花壇、鉢植えで楽しまれ、野原にも自生します。小さな花ながら可愛らしさが際立ち、欧米でもポピュラーな花として親しまれています。

石楠花は春に大きな花房を形成する常緑低木で、赤、ピンク、白の花を咲かせます。庭園や山地に自生し、華やかで豪華な印象を与えます。古くから鑑賞用として栽培され、花の姿と葉の濃緑のコントラストが美しい花木です。

含笑花は芳香のある白い花を咲かせる常緑樹で、庭園や室内観賞に適しています。中国原産で日本にも伝わり、花の形は優雅で、名前の通り微笑むような印象を与えます。香りも強く、春先に華やかさを添える花です。

芙蓉は夏に大きな花を咲かせる低木で、白からピンクへと花色が変化する特性があります。庭園や公園で観賞用として人気があり、豪華で優雅な姿は夏の景観に華を添えます。葉と花のバランスも美しく、日本の夏の風物詩として知られています。

金盞花は明るい黄色やオレンジの花を咲かせる一年草で、庭園や鉢植えでよく栽培されます。花の形状は丸く、鮮やかな色彩が印象的です。ヨーロッパでもカレンデュラとして親しまれ、観賞用として人気があります。

笹百合は夏に白い花を咲かせる高貴な多年草で、葉が笹のように細長いことが名前の由来です。山野や庭園で観賞され、花の形状は端正で香りも上品です。古くから茶花や庭木として親しまれてきました。

霞草は小さく白い花を無数に咲かせ、花束やアレンジメントの添え花として有名です。軽やかでふんわりとした印象があり、ブーケや装飾に彩りを添えます。見た目の繊細さから、可憐さや儚さを表現する花として人気です。

燕子花は初夏に紫や青の美しい花を咲かせる水辺の花で、古典文学や庭園文化において重要な花です。細長い葉と凛とした花姿が特徴で、池や水辺に映える姿は日本独自の風情を感じさせます。

照葉は光沢のある緑の葉が特徴の植物で、花木や庭園で観賞用として用いられます。葉の形状や艶やかさが美しく、花の背景としても映えます。和風庭園では景観のアクセントとして重要な存在です。

月見草は夕方から夜にかけて花を咲かせる多年草で、薄黄色や白の花を持ちます。花の開花時間が夕方であることから月見草と呼ばれ、日本や欧米でも庭園で観賞されます。優しい香りと夜に咲く姿がロマンチックな印象を与えます。

紅葉は秋に葉が赤や橙、黄色に染まる落葉樹で、日本の秋の風景を象徴します。庭園や神社、公園で観賞され、古くから日本文化における季節感の象徴として親しまれています。葉の形状や色の変化が秋の景観を美しく彩ります。

水仙は冬から早春に咲く花で、白や黄色の花が特徴です。香りがよく、庭園や花壇、鉢植えでも楽しめます。花の形状は独特で、花芯が筒状になったデザインが美しく、春の訪れを感じさせる花です。

桑の花は春に白い小花を多数咲かせ、果樹の花としても知られています。日本では果実の収穫と共に花も観賞され、庭園や果樹園で楽しむことができます。花の姿は可憐で、初夏の風景に溶け込む自然な美しさを持っています。

フランス語で楽しむかっこいい花の名前

フランス語の美しい響きを持つ花

フランス語で表現される花の名前は、音の流れや響きの美しさが特徴です。「Fleur(フルール)」「Jasmin(ジャスミン)」「Rose(ローズ)」など、短くても優雅で高貴な印象を与えるものが多く、聞くだけで洗練された雰囲気を感じることができます。フランス語特有の柔らかい母音の連続は、花の繊細さや美しさをそのまま言葉に乗せて表現しているように感じられます。

さらに、フランス語の花の名前は、発音のリズムやアクセントの位置が巧みに調整されており、日常会話や文章に登場させるだけで、上品でかっこいい印象を作り出すことができます。海外文学や映画でも頻繁に登場するため、名前を知っていると文化的なセンスの高さも感じさせることができます。

フランス文化と花の名前の関係

フランスでは花の名前が歴史や文化、芸術と密接に結びついています。絵画や詩、文学作品で花が象徴的に描かれることが多く、その中で使われる名前は、花自体の美しさだけでなく象徴的な意味や感情をも含んでいます。「Lavande(ラヴァンド)」はプロヴァンス地方の風景や香りを連想させ、「Violette(ヴィオレット)」は控えめで上品な可憐さを象徴します。

またフランス語の花の名前は、歴史的に貴族文化や庭園文化と結びついており、名前を知ることでフランスの自然観や美意識、文化的背景を感じ取ることができます。名前にまつわる物語や詩歌を知ることで、花を単なる植物としてではなく文化的な存在として楽しむことができ、かっこよさがより一層際立ちます。

フランス語の花の名前を日常に取り入れるコツ

フランス語の花の名前は、日常生活や趣味、デザインに取り入れることでおしゃれさや独自性を高めることができます。例えば、自宅のインテリアに「Jasmin」の名前を添えたり、手帳やカードに「Lilas(リラ)」と書き込むだけでも、上品で洗練された雰囲気を演出できます。短く発音しやすい名前を選ぶと、日常で自然に使いやすくなります。

さらに、フランス語の花の名前を覚える際には、発音やアクセントに注意するとより美しい響きを楽しめます。名前の由来や文化的背景を知ることで、単なる言葉としてではなく、花の魅力やフランス文化の趣を感じながら使えるようになり、日常に彩りと深みを加えることができます。

また、フランス語で花の名前を組み合わせて、自分だけのリストや表現を作ることもおすすめです。例えば「Rose et Jasmin(ローズとジャスミン)」のように並べることで、響きの美しさと文化的背景を同時に楽しむことができ、かっこよさがさらに際立ちます。

和名で見る日本ならではのかっこいい花の名前

古典文学に登場する花の和名

日本の古典文学には、多くの花の和名が登場し、その美しさや象徴性を表現しています。「桔梗」「菊」「藤」などは、万葉集や源氏物語などの文学作品に度々描かれ、花の名前だけで季節や情緒を感じさせる力があります。名前を通して、花そのものの美しさだけでなく、当時の人々の自然観や感性も垣間見ることができます。

また古典文学で使われる花の和名は、単なる植物名としてだけでなく、詩的な象徴や比喩としても機能します。「桜」は儚さや美の象徴、「菊」は高貴さや長寿の象徴として描かれることが多く、名前を知ることで作品の情緒や深みをより豊かに理解できます。

季節や伝統行事に由来する和名の花

日本では季節や伝統行事と結びついた花の和名が数多く存在します。「梅」は正月や春の訪れを象徴し、「紅葉葵」は秋の風情を思わせます。花の名前を通して、その季節の風景や文化的背景を感じることができ、日本独自の美意識が名前に反映されています。

さらに、祭りや行事に由来する和名は、地域の伝統や歴史と深く結びついており、名前を知ることでその地域文化を理解する手がかりになります。例えば「菖蒲」は端午の節句に関連し、「桔梗」は七夕の装飾としても使われるなど、花の名前から季節や伝統の物語を読み解くことができます。

現代でも人気のかっこいい和名の花

現代においても、かっこいい和名の花は人気があります。「椿」「紫陽花」「撫子」などは、日常生活の中で庭園やインテリア、ファッションにも取り入れられ、その響きや漢字の美しさで親しまれています。現代ではSNSや雑誌などで花の名前が注目されることも多く、古典的な魅力と現代的なセンスが融合した形で楽しむことができます。

また、和名の花は音の響きや漢字の形の美しさから、名前を見たり聞いたりするだけで印象に残りやすく、クリエイティブな表現やデザインにも応用可能です。花の名前を知ることで、日本独自の美意識や文化を現代に生かし、かっこよさを感じながら日常に取り入れることができます。

さらに現代では、漢字の組み合わせや音の響きのバリエーションを楽しむ人も多く、自分だけのかっこいい和名リストを作ることも人気です。伝統と現代感覚を融合させた花の名前は、見る人に深い印象を与え、文化的価値を感じさせます。