かっこいい三文字の苗字まとめ:由来・珍しい名字・古風・貴族風まで専門家が解説

三文字苗字とは何か:定義と特徴

三文字苗字の正しい意味と範囲

三文字苗字とは、名前を構成する漢字または文字が三文字で表される姓を指します。日本では、苗字の文字数は一文字や二文字のものが一般的ですが、三文字苗字は比較的珍しく、独自性や印象の強さが特徴です。三文字であることで、個人や家系の識別が明確になり、視覚的・音韻的にも独特な印象を与えます。

また、三文字苗字の範囲を正確に定義するには、漢字の異体字や旧字体も考慮する必要があります。例えば、同じ読みでも異なる漢字が使用される場合や、ひらがなやカタカナが混在する苗字も存在するため、文献や戸籍を調査する際には細かい確認が求められます。

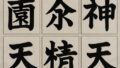

漢字三文字とひらがな三文字の違い

三文字苗字には漢字三文字とひらがな三文字の二種類があります。漢字三文字の苗字は、意味や由来を視覚的に表現できる点が大きな特徴です。例えば「藤原田」や「山川森」のように、漢字の組み合わせで家系や地域、職能を示すことが可能です。

一方でひらがな三文字の苗字は、柔らかい印象や親しみやすさを与えます。「さとうみ」「ふじたな」といったひらがな三文字は、響きの軽やかさや覚えやすさが強みとなり、現代の名前表現としても人気があります。漢字とひらがなでは視覚的印象や文化的背景が大きく異なるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。

日本史における三文字苗字の起源

三文字苗字の起源は古代から中世にかけての日本史に深く根ざしています。平安時代には貴族や有力豪族の家系で三文字の苗字が見られ、地域や職能を反映する形で使用されました。武士社会や庶民社会に広がる過程で、三文字苗字は多様化し、地域独自の文化や家系の特徴を示す手段として発展しました。

中世になると、分家や改姓の影響で新しい三文字苗字が誕生することが増え、希少性や独自性が高まりました。この歴史的背景を知ることで、三文字苗字の文化的価値や意味をより深く理解することができます。

また、文献や古地図、戸籍などの資料を調査することで、各三文字苗字の成立過程や地域性、社会的背景を体系的に把握することが可能です。

古風・貴族風の三文字苗字の特徴

古風や貴族風の三文字苗字は、優雅さや格式を感じさせる漢字の選び方が特徴です。「藤原田」「源氏堂」のように、歴史的な名家や貴族の家系に由来する場合が多く、文字の組み合わせや響きに伝統的な美意識が反映されています。

こうした苗字は、現代でも格式や高級感を演出する際に注目されることがあり、文学作品や創作活動でキャラクターに個性を持たせる際にも有効です。古風な三文字苗字を知ることは、日本の歴史や家系文化を理解する上での大きな手がかりとなります。

地名・地域文化から生まれた三文字苗字

三文字苗字の多くは、地名や地域文化と密接に結びついています。「山川森」「田中谷」「藤原野」といった苗字は、家系が長年住んできた地域や土地の特徴を反映しています。こうした苗字は、地域の文化や風土、生活様式を理解する上でも重要な手がかりです。

地域由来の三文字苗字は、同じ漢字でも地方ごとに異なる読み方や表記があることがあり、地域性を考慮することで苗字の意味や価値がより明確になります。また、こうした地域性は、苗字を通じて家系の歴史や文化的背景を学ぶ手段としても役立ちます。

さらに、現代では希少性や独自性を活かして、創作やブランド名の命名など多方面で応用されることもあります。

かっこいい三文字苗字 由来と背景なども解説

- 阿久根(あくね)

- 阿久沢(あくざわ)

- 阿比留(あびる)

- 粟飯原(あいはら)

- 安河内(やすこうち)

- 安孫子(あびこ)

- 伊佐治(いさじ)

- 伊勢田(いせだ)

- 伊地知(いぢち/いじち)

- 伊与田(いよだ)

- 井ノ口(いのくち)

- 井手口(いでぐち)

- 井之上(いのうえ)

- 宇賀神(うがじん)

- 宇佐見(うさみ)

- 宇佐美(うさみ)

- 宇田川(うだがわ)

- 宇都宮(うつのみや)

- 宇都木(うつき)

- 羽根田(はねだ)

- 羽田野(はたの/はねだの)

- 横須賀(よこすか)

- 加賀谷(かがや)

- 加治屋(かじや)

- 河原崎(かわらざき)

- 河原田(かわはらだ)

- 海老原(えびはら)

- 海老根(えびね)

- 海老沼(えびぬま)

- 海老沢(えびさわ)

- 海老名(えびな)

- 海老澤(えびさわ)

- 鴨志田(かもしだ)

- 寒河江(さがえ)

- 喜屋武(きゃん)

- 喜多村(きたむら)

- 喜友名(きゆな)

- 久保井(くぼい)

- 久保山(くぼやま)

- 久保寺(くぼでら)

- 久保木(くぼき)

- 久木田(くきた)

- 玉那覇(たまなは)

- 金久保(かなくぼ)

- 具志堅(ぐしけん)

- 戸井田(といだ)

- 五反田(ごたんだ)

- 五木田(いつきだ)

- 御手洗(みたらい)

- 江波戸(えばと)

- 甲斐田(かいだ)

- 高見沢(たかみざわ)

- 高江洲(たかえす)

- 高根沢(たかねざわ)

- 高須賀(たかすか)

- 高草木(たかくさぎ)

- 高比良(たかひら)

- 国府田(こうだ/こくふだ)

- 佐々木(ささき)

- 三ツ木(みつぎ)

- 三重野(みえの)

- 三田村(みたむら)

- 山之内(やまのうち)

- 山野井(やまのい)

- 山野辺(やまのべ)

- 春日井(かすがい)

- 勝間田(かつまだ)

- 小河原(おがわら)

- 小笠原(おがさわら)

- 小久保(こくぼ)

- 小宮山(こみやま)

- 小橋川(こばしかわ)

- 小金沢(こがねざわ)

- 小見山(こみやま)

- 小此木(おこのぎ)

- 小山内(おさない/おやまうち)

- 小松原(こまつばら)

- 小松崎(こまつざき)

- 小森谷(こもりや)

- 小須田(こすだ)

- 小清水(こしみず)

- 小早川(こばやかわ)

- 小谷野(こやの)

- 小長谷(こながや/おばせ)

- 小田桐(おだぎり)

- 小田切(おだぎり)

- 小田島(おだじま)

- 小田嶋(おだじま)

- 小田部(おだべ/こたべ)

- 小日向(こひなた)

- 小板橋(こいたばし)

- 小木曽(おぎそ)

- 小野原(おのはら)

- 小野崎(おのざき)

- 小野寺(おのでら)

- 小野瀬(おのせ)

- 小野沢(おのざわ)

- 小野塚(おのづか)

- 小野田(おのだ)

- 小野木(おのぎ)

- 小野里(おのざと)

- 小柳津(おやいづ/おやいず)

- 鐘ケ江(かねがえ)

- 上遠野(かみとおの)

- 上久保(かみくぼ)

- 上江洲(うえす)

- 上野山(うえのやま)

- 新井田(にいだ/あらいだ)

- 諏訪部(すわべ)

- 瀬戸口(せとぐち)

- 瀬戸山(せとやま)

- 清水目(しみずめ)

- 生田目(なばため/なまため)

- 西久保(にしくぼ)

- 石郷岡(いしごうおか)

- 石戸谷(いしどや)

- 川久保(かわくぼ)

- 川原田(かわはらだ)

- 曽我部(そがべ)

- 曽根原(そねはら)

- 祖父江(そぶえ)

- 早乙女(さおとめ)

- 多賀谷(たがや)

- 多々良(たたら)

- 多和田(たわだ)

- 大河内(おおこうち)

- 大根田(おおねだ)

- 大須賀(おおすが)

- 大川原(おおかわはら)

- 大川内(おおかわうち)

- 大曽根(おおそね)

- 大日方(おおひなた/おおひがた)

- 大八木(おおやぎ)

- 大和田(おおわだ)

- 谷田部(やたべ)

- 池ケ谷(いけがや/いけがたに)

- 竹之内(たけのうち)

- 中津川(なかつがわ)

- 中野渡(なかのわたし)

- 仲宗根(なかそね)

- 朝比奈(あさひな)

- 長谷部(はせべ)

- 鳥谷部(とりやべ)

- 津久井(つくい)

- 田久保(たくぼ)

- 田之上(たのうえ)

- 田部井(たべい)

- 田名部(たなべ)

- 渡久地(とぐち)

- 東海林(しょうじ/とうかいりん)

- 苫米地(とまべち)

- 奈良岡(ならおか)

- 那須野(なすの)

- 二ノ宮(にのみや)

- 二本柳(にほんやなぎ)

- 日下部(くさかべ)

- 日向野(ひゅうがの/ひなたの)

- 日比野(ひびの)

- 波多江(はたえ)

- 波多野(はたの)

- 波田野(はたの)

- 八木橋(やぎばし)

- 比留間(ひるま)

- 美濃部(みのべ)

- 堀之内(ほりのうち)

- 名古屋(なごや)

- 木佐貫(きさぬき)

- 野見山(のみやま)

- 野々垣(ののがき)

- 野々山(ののやま)

- 野々村(ののむら)

- 矢田部(やたべ)

- 与那覇(よなは)

- 与那嶺(よなみね)

- 利根川(とねがわ)

- 和久井(わくい)

- 和久田(わくだ)

- 鈴木田(すずきだ)

- 小川原(おがわはら / こがわはら)

- 中川原(なかがわはら / なかがわら)

- 青木原(あおきはら)

- 大石田(おおいしだ)

- 松田原(まつだはら)

- 岩田川(いわたがわ)

- 小林田(こばやしだ)

- 高田原(たかだはら)

- 中島田(なかしまだ / なかじまだ)

- 永井田(ながいだ)

- 小泉田(こいずみだ)

- 石井原(いしいはら)

- 長谷川(はせがわ / ながたにがわ)

- 小山田(こやまだ)

- 武田川(たけだがわ)

- 大久保(おおくぼ)

- 佐久間(さくま)

- 小松田(こまつだ)

- 久保田(くぼた)

- 坂井田(さかいだ)

- 清水田(しみずだ)

- 今井田(いまいだ)

- 小田川(おだがわ)

- 天野川(あまのがわ)

- 上原田(うえはらだ)

- 大河原(おおかわら)

- 大谷川(おおたにがわ)

- 小川田(おがわだ)

- 小田原(おだわら)

- 佐川田(さがわだ)

- 飛鳥馬(あすかうま)

- 四十万(しじま)

- 十文字(じゅうもんじ)

- 二階堂(にかいどう)

- 阿久津(あくつ)

- 新渡戸(にとべ)

- 桐ケ谷(きりがや)

- 獅子王(ししおう)

- 五十子(いかつご)

- 大儀見(おおぎみ)

- 薬師寺(やくしじ)

- 百目木(どうめき)

- 貫地谷(かんじや)

- 日比谷(ひびや)

- 八牟禮(はちむれ)

- 市ヶ谷(いちがや)

- 三百苅(みおかり)

- 八重樫(やえがし)

- 五十木(いそき)

- 四方城(よもしろ)

- 八文字(やもんじ)

- 乱獅子(らんじし)

- 二王頭(におうず)

- 木庭袋(きばくら)

- 江戸川(えどがわ)

- 五代儀(ごだいぎ)

- 四斗辺(しとべ)

- 六反田(ろくたんだ)

- 等々力(とどろき)

- 一ノ瀬(いちのせ)

- 五百久(いおく)

- 与謝野(よさの)

- 来住野(きしの)

- 瀬戸口(せとぐち)

- 蜂須賀(はちすか)

- 四十崎(あいさき)

- 算用子(さんようし)

- 酒々井(しすい)

- 倉ノ下(くらのした)

- 院瀬見(いんぜみ)

- 北白川(きたしらかわ)

- 一百野(いおの)

- 茶臼山(さきやま)

- 二三味(にざみ)

- 葉加瀬(はかせ)

- 国府方(こうごかた)

- 妻夫木(つまぶき)

- 二見谷(ふたみや)

- 前国藤(まえくにとう)

- 九頭竜(くずりゅう)

- 八乙女(やおとめ)

- 三ツ谷(みつや)

- 五十嵐(いがらし)

- 千々岩(ちぢいわ)

- 八代田(やしろだ)

- 天王寺(てんのうじ)

- 三芳野(みよしの)

- 八千代(やちよ)

- 二口谷(ふたくちだに)

- 五十畑(いそはた)

- 千代田(ちよだ)

- 三好野(みよしの)

- 八木沢(やぎさわ)

- 九郎丸(くろうまる)

- 五味原(ごみはら)

- 七尾谷(ななおや)

- 八幡野(やはたの)

- 八木山(やぎやま)

- 十日市(とおかいち)

- 五十川(いそがわ)

- 高木田(たかきだ)

- 西園寺(さいおんじ)

- 黒羽根(くろはね)

- 鬼怒川(きぬがわ)

- 岩城谷(いわきや)

- 城之内(じょうのうち)

- 北小路(きたこうじ)

- 花山院(かさんのいん)

- 姉小路(あねこうじ)

- 西大路(にしおおじ)

- 紅粉谷(べにや)

- 小鳥遊(たかなし)

- 四方堂(しほうどう)

- 天花寺(てんげじ)

- 金田一(かねだいち)

- 東坊城(ひがしぼうじょう)

- 飛鳥井(あすかい)

- 正親町(おおぎまち)

- 宝光井(ほうこうい)

- 水無瀬(みなせ)

- 中御門(なかみかど)

- 宮小路(みやこうじ)

- 千歳丸(ちとせまる)

- 東伏見(ひがしふしみ)

- 坂東橋(ばんどうばし)

- 天満戸(てんまど)

- 伊集院(いじゅういん)

- 小栗栖(おぐりす)

- 五月女(さおとめ)

- 加賀美(かがみ)

「阿久根」は、鹿児島県阿久根市に由来する地名姓です。古くから薩摩地方に多く見られ、地名がそのまま苗字となった例です。海に面した地域の出身者が多く、漁業や交易と深く関わる歴史を持ちます。

「阿久沢」は、群馬県や栃木県を中心に見られる苗字です。「阿久」は古語で「曲がる」「入り組む」という意味があり、「沢」は谷や湿地を指します。自然の地形を反映した苗字で、山間部や川沿いの地名に由来します。

「阿比留」は、長崎県対馬地方に多く見られる古い氏族の苗字です。平安時代から続く由緒ある家系で、朝鮮半島との交流が盛んな地域で発展しました。古くは「阿比流」とも書かれ、外交や貿易に関係した家系として知られます。

「粟飯原」は、千葉県・茨城県に多い苗字で、「粟(あわ)」を主食とする田原の意味を持ちます。古代の農耕文化を反映した地名姓で、肥沃な土地と農業の発展を象徴しています。「粟飯(あわめし)」は古来の主食の一つでした。

「安河内」は、福岡県・大分県など九州地方に多い苗字です。「安」は穏やか、「河内」は川の流域を意味し、穏やかな流れの川の近くに住んでいたことを示します。古代氏族「河内氏」との関係を持つとも伝えられます。

「安孫子」は、千葉県や茨城県に多い苗字で、地名「我孫子(あびこ)」と同源です。古くから下総国の豪族に由来し、「孫(子孫)」の繁栄を願う意味が込められています。歴史的にも古い東国の名族の一つです。

「伊佐治」は、愛知県や岐阜県に多い苗字です。古代の氏族名「伊佐氏」に由来するとされ、「治」は政治・統治を意味します。地域社会でのリーダー的立場や庄屋などの職に就いた家系が多いと伝えられます。

「伊勢田」は、京都府や奈良県に多い苗字です。「伊勢」は神宮を祀る地、「田」は農地を表し、伊勢信仰に関わる土地や人々を意味します。伊勢参りや神事に由来した由緒ある苗字の一つです。

「伊地知」は、鹿児島県を中心に見られる薩摩の名族です。古代には「伊知」「伊智」とも表記され、地名に由来します。幕末には薩摩藩士として活躍した人物も多く、武士の家系として知られます。

「伊与田」は、愛媛県(旧伊予国)に多い苗字です。「伊予」は古代の国名で、「田」は農地を意味します。伊予地方に開墾した土地や氏族に由来し、地域性の強い地名姓です。

「井ノ口」は、岐阜県や静岡県などに多い苗字です。「井」は井戸、「口」は入口を意味し、水源の入口付近に住んでいた人々が名乗ったとされます。生活の中心に水があったことを示す苗字です。

「井手口」は、九州地方に多く見られる苗字です。「井手」は用水路や水路のことを指し、「口」はその出口や周辺を意味します。農業に欠かせない水の管理に関わる家系が多かったとされています。

「井之上」は、「井上(いのうえ)」の古い表記で、井戸の上や高台を意味します。古代の水場の位置関係を表した地名姓で、日本全国に分布します。地形と生活の結びつきを象徴する代表的な苗字です。

「宇賀神」は、関東地方に多い苗字で、稲荷信仰と関係の深い神「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」を祀る家系に由来します。農業・豊穣の神を信仰する家柄が多く、古くから神職や地主層に見られます。

「宇佐見」は、「宇佐美」と同源の苗字で、大分県宇佐市の地名や宇佐神宮に由来します。「宇佐」は古代の国府所在地であり、「見」は領地や地形を指す語で、古くから地縁的な意味を持ちます。

「宇佐美」は、静岡県伊東市の宇佐美地区を発祥とする苗字です。古代から続く由緒ある地名姓で、伊豆国の豪族に由来します。海や山に囲まれた自然豊かな土地柄を反映し、全国に広がった苗字です。

「宇田川」は、東京都渋谷区などに地名としても残る苗字です。「宇田」は古い地名で、「川」はその地域を流れる川を指します。江戸時代には水利の良い地域や武家屋敷地に多く見られ、地名に由来する代表的な苗字です。

「宇都宮」は、栃木県の地名に由来する苗字で、古くは藤原氏の流れをくむ宇都宮氏が有名です。中世には下野国の有力武家として栄え、宇都宮城を中心に発展しました。由緒正しい武家姓として知られます。

「宇都木」は、茨城県や千葉県などに見られる苗字で、地名や木々の生い茂る土地を意味します。「宇都」は古語で「郷里」「村」を表し、「木」は自然との結びつきを示します。

「羽根田」は、山形県や福島県など東北地方に多い苗字です。「羽根」は鳥や風に関する地名的表現で、「田」は農地を示します。自然の象徴である羽と農業の田を組み合わせた古風な苗字です。

「羽田野」は、九州地方(特に宮崎県や大分県)に多い苗字です。「羽田」は地名や旧村名に由来し、「野」は原野を意味します。広がりのある自然豊かな地域を示す地名姓です。

「横須賀」は、神奈川県の地名に由来する苗字です。古くから港町として栄え、海運・軍港の地として知られています。地名がそのまま姓となり、関東地方に多く分布しています。

「加賀谷」は、秋田県や北海道などに多い苗字で、「加賀の谷」に由来します。「加賀国(現在の石川県)」から移住した人々が地形を表して名乗ったとされます。移住と地名が結びついた姓です。

「加治屋」は、鹿児島県に多い苗字で、文字通り「鍛冶職人(鉄を打つ職人)」に由来します。薩摩藩では武具製造に関わる職人の家系が多く、職業姓として発展しました。

「河原崎」は、静岡県や茨城県に見られる苗字で、「河原(かわら)」と「崎(さき)」の地形語から成ります。川沿いの岬や高台に住む人々を表した自然地形姓です。

「河原田」は、茨城県や宮城県に多い苗字で、川のそばにある田畑を意味します。水利の良い土地を表す地名姓で、農耕文化に根ざした姓の一つです。

「海老原」は、茨城県や千葉県に多い苗字です。「海老」は古くは赤く曲がったものを指し、「原」は広がる土地を意味します。地名に由来し、肥沃な平地を示す苗字です。

「海老根」は、茨城県や千葉県に多く分布する苗字で、地名「海老根」に由来します。植物「エビネ(海老根)」の名とも通じ、自然や土地に密接な関係を持つ姓です。

「海老沼」は、宮城県や福島県など東北地方に多い苗字で、「海老のような形をした沼」や「エビが多く生息する沼」に由来します。自然環境を反映した地名姓です。

「海老沢」は、茨城県や千葉県に多い苗字で、「海老」と「沢(湿地)」の組み合わせです。古くから農業や漁業に関係する地域の地名に由来します。

「海老名」は、神奈川県海老名市に由来する苗字です。古代には相模国の豪族の本拠地で、地名がそのまま姓になりました。古い地名姓として格式があります。

「海老澤」は、「海老沢」と同源の苗字で、旧字表記です。関東地方に多く見られ、川沿いや湿地帯の地形を反映した自然姓です。

「鴨志田」は、神奈川県や東京都に多い苗字で、地名に由来します。「鴨」は水鳥、「志田」は湿地や田を意味し、自然の地形を示す姓です。中世には武士の家系としても知られました。

「寒河江」は、山形県寒河江市の地名に由来する苗字です。古くから北国の名族であり、「寒河」は清らかな川の流れを意味します。地名姓として古代から続く格式ある姓です。

「喜屋武」は、沖縄県に多い苗字で、地名「喜屋武(きゃん)」に由来します。沖縄では古くから続く按司(あじ)家系の一つとされ、琉球王国時代の士族姓として知られます。

「喜多村」は、全国に見られる苗字で、「北村」と同義の意味を持ちます。「喜多」は「喜び多き村」を表し、縁起の良い表現を用いた地名姓です。

「喜友名」は、沖縄県に多い苗字で、地名「喜友名(きゆな)」に由来します。古くから那覇周辺で見られた士族の姓で、親交や友情(友名)を大切にする意味を持ちます。

「久保井」は、愛知県や大阪府に多い苗字で、「窪地にある井戸」を意味します。地形を反映した地名姓で、水源や生活の中心地に関わる家系が多いです。

「久保山」は、全国に分布する苗字で、「窪地(久保)」と「山」を合わせた自然地形姓です。地形の起伏が激しい地域に多く、古くから山間部の農民や地主層に見られます。

「久保寺」は、長野県や群馬県に多い苗字で、「久保(窪地)」と「寺」を合わせた地名姓です。窪地に寺院が建てられた地域の住民が名乗ったとされます。

「久保木」は、千葉県や埼玉県に多い苗字で、「窪地(久保)」と「木」を組み合わせた自然姓です。地形と樹木の特徴を表した地名に由来します。

「久木田」は、熊本県や鹿児島県に多い苗字で、「久木(くき)」という地名と「田」を合わせた姓です。古くから南九州の農村部に見られ、農業を基盤とした家系が多いです。

「玉那覇」は、沖縄県に多い苗字で、琉球王国時代の士族姓の一つです。「玉」は尊称的な意味を持ち、「那覇」は地名に由来します。古くから格式のある家系として知られます。

「金久保」は、埼玉県や群馬県に多い苗字で、「金」は豊かさや吉祥を、「久保」は窪地を表します。地名や自然を基にした縁起の良い苗字です。

「具志堅」は、沖縄県の代表的な苗字の一つです。琉球王国時代の按司(あじ)家系に由来し、勇猛で誠実な意味を持つ姓とされています。現在でも沖縄を中心に広く知られています。

「戸井田」は、群馬県や茨城県に多い苗字で、「戸井」は地名や水の通り口を意味し、「田」は農地を表します。水利に恵まれた田を管理していた家に由来するとされます。

「五反田」は、東京都の地名としても知られています。「五反」は面積の単位で、「田」は農地を意味します。五反分の田を所有していた土地や家に由来する苗字です。

「五木田」は、関東地方に多い苗字で、「五木」は木々の多い土地や地名を指します。「田」と組み合わせることで、自然豊かな農地のある場所を意味します。

「御手洗」は、広島県や大分県などに見られる苗字で、神社の「手を清める水場(みたらい)」に由来します。清らかさや神聖さを象徴する美しい由来の苗字です。

「江波戸」は、千葉県や茨城県に多い苗字です。「江」は川や入り江を、「波戸(はと)」は港や波打ち際を意味します。水辺に関係した地形姓の一つです。

「甲斐田」は、九州地方を中心に見られる苗字で、「甲斐国(山梨県)」に由来するとされます。甲斐の人々が移住し、田地を開拓したことから生まれた姓です。

「高見沢」は、群馬県や埼玉県に多く見られる苗字で、「高見」は高台や見晴らしの良い場所、「沢」は水源を表します。地形に由来する自然姓の一つです。

「高江洲」は、沖縄県に多い苗字で、「高江」は地名、「洲」は水辺の砂洲を意味します。古くは琉球王国時代の士族に見られ、格式のある姓です。

「高根沢」は、栃木県高根沢町などに由来する苗字で、「高根」は高い丘や山の根元、「沢」は谷間を意味します。地形に基づく伝統的な地名姓です。

「高須賀」は、愛媛県や徳島県に多い苗字で、「高い洲(砂地)」や「丘陵地帯」を意味します。瀬戸内地方の地形を反映した古い地名姓です。

「高草木」は、群馬県や栃木県に多い苗字で、「高草」は草深い高地、「木」は森林を意味します。自然環境を反映した珍しい苗字です。

「高比良」は、熊本県や長崎県に多い苗字で、地名「高比良」に由来します。「高い丘(比良)」を意味し、古くから南九州に根付いた姓です。

「国府田」は、茨城県や千葉県に多い苗字で、「国府(こくふ)」は古代の地方行政の中心地を意味します。由緒ある地名に基づく格式高い苗字です。

「佐々木」は、近江国(滋賀県)発祥の名門武家の苗字で、藤原氏の流れをくみます。戦国時代以降、全国に広まり日本でも代表的な姓の一つです。

「三ツ木」は、埼玉県や千葉県に見られる苗字で、「三本の木」が生えていた場所を意味します。地名や自然景観に由来した素朴で古風な苗字です。

「三重野」は、大分県など九州地方に多い苗字です。「三重」は層をなす地形や地名を表し、「野」は原野を意味します。自然の広がりを感じさせる姓です。

「三田村」は、兵庫県や東京都など全国に見られる苗字で、「三つの田を持つ村」から名付けられました。農村社会に根ざした姓です。

「山之内」は、全国に広く分布する苗字で、「山の内部」や「山のふもと」を意味します。戦国大名の山之内一豊など、武家由来の家系も多く存在します。

「山野井」は、茨城県や群馬県に多い苗字で、「山と野の間にある井戸」から名付けられたとされます。自然地形と生活の結びつきを感じさせる姓です。

「山野辺」は、関東や東北地方に多い苗字で、「山のほとり」や「山際の野原」を意味します。古代地名に多く見られ、歴史の深い姓です。

「春日井」は、愛知県春日井市などに由来する苗字です。「春日」は奈良の春日大社に通じ、「井」は生活の源である水を表します。古代からの信仰地名姓です。

「勝間田」は、岡山県や静岡県に多い苗字で、古代の氏族「勝間田氏」に由来します。大化の改新以前から存在する古い氏族名です。

「小河原」は、神奈川県や茨城県に多い苗字で、「小さな川の原」を意味します。水辺の地名に由来し、自然とともに生きた家系を表します。

「小笠原」は、信濃国(長野県)発祥の名門武家の姓です。源氏の流れをくみ、戦国時代には有力大名として全国に勢力を持ちました。

「小久保」は、関東地方に多く、「小さな窪地」を意味します。地形に由来し、古くから農耕地帯に多く見られる姓です。

「小宮山」は、関東甲信地方に多い苗字で、「小さな宮のある山」を意味します。神社や祠にゆかりのある地域から生まれた姓です。

「小橋川」は、沖縄県に多い苗字で、「小さな橋のある川」に由来します。琉球の古地名に多く見られ、自然と生活を結ぶ地名姓です。

「小金沢」は、山梨県や神奈川県に多い苗字で、「小金(豊かな土地)」と「沢(水源)」を意味します。縁起の良い自然姓です。

「小見山」は、関東地方を中心に見られる苗字で、「小さな山の見える土地」や「山のふもと」を意味します。地形由来の古風な苗字です。

「小此木」は、神奈川県や群馬県に多い苗字で、「小さな木の生える土地」や「木立の近く」を意味します。自然と密接に関わる地形姓の一つです。

「小山内」は、東北や関東地方に多い苗字で、「山の内部に住む人」や「小さな山の内側」を意味します。古代の荘園管理者(山内職)に由来する説もあります。

「小松原」は、千葉県や茨城県に多く見られる苗字で、「小さな松林の原野」を意味します。松は神聖視される樹木で、自然信仰とも関係の深い姓です。

「小松崎」は、茨城県や千葉県に多い苗字で、「小さな松林のある岬(崎)」を意味します。自然地形に由来し、古くから沿岸部に見られる姓です。

「小森谷」は、埼玉県や千葉県に見られる苗字で、「小さな森のある谷」を意味します。自然豊かな地名から生まれた姓で、温かみのある響きが特徴です。

「小須田」は、茨城県や栃木県に多い苗字で、「小さな洲(砂地)や田」を意味します。地形に由来し、古くから農耕地帯に根付いた姓です。

「小清水」は、北海道や関東地方に多い苗字で、「清らかな小さな水源」を意味します。水の恵みを象徴する自然姓で、北海道の地名にも見られます。

「小早川」は、広島県や山口県に多い苗字で、中国地方の戦国大名・小早川氏で知られます。「小さな川の流れ」から生まれた地名姓です。

「小谷野」は、関東地方に多い苗字で、「小さな谷にある野」を意味します。地形由来の姓で、自然との共生を感じさせる穏やかな響きがあります。

「小長谷」は、長野県や茨城県に多い苗字で、「小さく長い谷」を意味します。地形をそのまま表した姓で、古くから山間地に多く見られます。

「小田桐」は、青森県や岩手県に多い苗字で、「小さな田の近くの桐の木」に由来します。自然と農業の結びつきを象徴する姓です。

「小田切」は、長野県や山梨県に多い苗字で、「小さな田を切り開いた土地」を意味します。開拓や農地造成に関わった家系に由来します。

「小田島」は、岩手県や秋田県に多い苗字で、「小さな田のある島」または「島のような土地」を意味します。自然地形に由来する姓です。

「小田嶋」は、「小田島」と同源の苗字で、東北地方に多く見られます。古くは地名姓として発展し、農耕と自然の結びつきを示します。

「小田部」は、福岡県や佐賀県に多い苗字で、「小田の部(集落)」を意味します。古代の部民制に由来する古い姓です。

「小日向」は、東京都や長野県に多い苗字で、「日当たりの良い小さな場所」を意味します。地形や陽当たりを示す美しい日本的な姓です。

「小板橋」は、群馬県や埼玉県に見られる苗字で、「小さな板橋(木橋)」を意味します。川の多い地域の地名に由来する姓です。

「小木曽」は、長野県発祥の苗字で、「木曽谷」に由来します。「小」は分家や小規模な地域を示す接頭語で、古代の地名姓です。

「小野原」は、関西や関東に多い苗字で、「小さな野原」を意味します。自然の広がりを感じさせる地名姓で、穏やかで古風な印象があります。

「小野崎」は、茨城県や千葉県に多い苗字で、「小野(原野)」と「崎(岬)」の組み合わせです。地形や風景に基づく自然姓の一つです。

「小野寺」は、東北地方を中心に全国に見られる苗字で、古くは寺院に仕えた氏族に由来します。平安時代から続く由緒ある姓です。

「小野瀬」は、茨城県や群馬県に多い苗字で、「小野(原)」と「瀬(川の浅瀬)」を意味します。水辺の地形を表す自然姓です。

「小野沢」は、関東地方に多く、「小さな野原にある沢(水源)」を意味します。農業と水資源に関係する地名姓です。

「小野塚」は、関東地方に多い苗字で、「小野(原)」と「塚(古墳・土盛)」を意味します。古代の土地名や遺跡に由来する歴史的な姓です。

「小野田」は、山口県や岩手県などに見られる苗字で、「小野(原野)」と「田(耕地)」を組み合わせた地形姓です。全国に広く分布しています。

「小野木」は、茨城県や千葉県に多い苗字で、「小野(原野)」と「木(樹林)」を意味します。自然豊かな地域に由来する姓です。

「小野里」は、群馬県や埼玉県に多い苗字で、「小さな野原の里」を意味します。農村地帯の風景を感じさせる地名姓です。

「小柳津」は、静岡県や埼玉県に多い苗字で、「柳の生える小さな入り江(津)」を意味します。水辺にゆかりのある自然姓です。

「鐘ケ江」は、福岡県など九州地方に多い苗字で、「鐘の鳴る入り江」や「鐘にゆかりのある地名」に由来します。地形や寺院に関連した古い地名姓の一つです。

「上遠野」は、福島県や茨城県に多い苗字で、「遠野(とおの)」の上方に住む人を意味します。地理的位置を表す姓で、古くから地域名としても知られています。

「上久保」は、群馬県や埼玉県に多い苗字で、「久保(窪地)」の上に位置する集落を意味します。地形由来の姓で、自然環境との関わりを表しています。

「上江洲」は、沖縄県に多い苗字で、「江洲(えす/入り江・湿地)」の上にある地域に由来します。琉球地方特有の地名姓で、古い集落の歴史を示します。

「上野山」は、和歌山県や熊本県などに見られる苗字で、「上野(うえの)」の山に住む人を意味します。地名由来で、自然地形と生活の結びつきを表しています。

「新井田」は、東北地方に多く、「新しく開いた田」または「新しい井戸のある田」に由来します。開拓地や農耕地の発展を示す姓です。

「諏訪部」は、長野県の諏訪大社に関係する地名に由来する苗字です。「諏訪の地の人」または「諏訪神社に仕えた部民」を意味します。

「瀬戸口」は、鹿児島県や熊本県に多い苗字で、「瀬戸(海峡・水の流れ)」の入口を意味します。地形に由来する姓で、古くから港町などに見られます。

「瀬戸山」は、愛媛県や鹿児島県に多い苗字で、「瀬戸(水の流れ)」と「山」に由来します。自然地形をそのまま表した姓で、風光明媚な地を感じさせます。

「清水目」は、秋田県や山形県に見られる珍しい苗字で、「清水の湧く場所」や「水源の目」を意味します。自然の恵みと生活の結びつきを表した姓です。

「生田目」は、栃木県や茨城県に多い苗字で、「生田(いくた)」に由来し、豊かな田を表します。「目」は地域や地割りを示す語で、農村の姓です。

「西久保」は、東京都や埼玉県に多い苗字で、「窪地(久保)」の西側に住む人を意味します。地形由来の姓で、地名としても多く見られます。

「石郷岡」は、福島県などに見られる苗字で、「石の多い郷の岡(丘)」を意味します。自然地形と地名が融合した珍しい姓です。

「石戸谷」は、岩手県や秋田県に多い苗字で、「石の戸(入り口)」や「石の多い谷」に由来します。地形や土地の特徴を反映した姓です。

「川久保」は、長野県や神奈川県に多い苗字で、「川沿いの窪地(久保)」を意味します。川の恵みと農耕文化のつながりを示しています。

「川原田」は、茨城県や宮崎県に見られる苗字で、「川原(かわら)」のそばにある田を意味します。地形に密接した自然由来の姓です。

「曽我部」は、四国地方を中心に見られる苗字で、「曽我氏」に由来します。「部」は古代の部民制を示し、豪族の支配地に関係する姓です。

「曽根原」は、群馬県や埼玉県に多い苗字で、「曽根(洲根・砂地)」と「原(野原)」を組み合わせた地名由来の姓です。

「祖父江」は、愛知県発祥の苗字で、「祖父江村」に由来します。古くから尾張地方に多く、地名と家名が一体化した姓です。

「早乙女」は、関東地方を中心に見られる苗字で、「田植えをする若い女性」を意味します。職業や行事名から転じた雅な姓です。

「多賀谷」は、茨城県の名門武家・多賀谷氏に由来します。「多賀」は「長寿」「繁栄」を意味し、縁起の良い姓として知られます。

「多々良」は、山口県や島根県に多い苗字で、「たたら製鉄(鉄づくり)」に由来します。古代の鍛冶職や産業に関係のある姓です。

「多和田」は、沖縄県や北海道などに見られる苗字で、「多くの和(調和)のある田」を意味します。地名姓としても全国に分布しています。

「大河内」は、全国に広く分布する苗字で、「大きな河の内側」や「流域」を意味します。自然と生活の関係を示す代表的な地形姓です。

「大根田」は、栃木県や茨城県に多い苗字で、「大きな根のある田」を意味します。土地の肥沃さや農業の繁栄を象徴しています。

「大須賀」は、千葉県や静岡県に多い苗字で、「大きな洲(砂州)」を意味します。水辺の地形に由来する姓で、海沿いの地域に多く見られます。

「大川原」は、徳島県や北海道などに多い苗字で、「大きな川原(河原)」を意味します。自然の広がりを感じさせる地名姓です。

「大川内」は、川の大きな内側に位置する地域に由来する苗字です。自然地形を表す地名姓で、川沿いの集落や生活圏を示しています。

「大曽根」は、愛知県名古屋市周辺に多い苗字で、「大きな曽根(丘陵地)」に由来します。土地の高低や集落の位置を示す姓です。

「大日方」は、太陽の当たる広い場所、または地名「日方」に由来します。地域名をそのまま姓にした地名姓です。

「大八木」は、八木という地名の「大きな」地域に由来します。奈良県や関西地方に多く、土地や集落を示す古い姓です。

「大和田」は、和田という地名の大きな地域に由来する苗字です。全国に広く分布しており、土地の位置や農地の広さを示す地名姓です。

「谷田部」は、奈良県や関東地方に見られる苗字で、「谷の田のある地域」に由来します。谷間の田畑を示す古い地名姓です。

「池ケ谷」は、池のそばの谷に住む人を意味する苗字です。水源や地形に密着した地名姓で、東北地方や関東地方に分布します。

「竹之内」は、竹林の内側に住む人を示す苗字です。自然環境を反映した古い地名姓で、全国的に広く見られます。

「中津川」は、川の中流に位置する土地に由来する苗字です。岐阜県や長野県に多く、地理的特徴を表す地名姓です。

「中野渡」は、中野という地名の渡し場に由来します。川を渡る場所や集落の位置を示す地名姓です。

「仲宗根」は、沖縄県に多い苗字で、地名「宗根」の中央に住む人を意味します。琉球特有の地名姓です。

「朝比奈」は、神奈川県や静岡県に見られる苗字で、「朝日の当たる場所」または地名「比奈」に由来します。地理と自然を表す古い姓です。

「長谷部」は、全国的に見られる苗字で、「長い谷」に住む人や地域に由来します。谷地形と集落の位置を示す姓です。

「鳥谷部」は、奈良県や三重県に多い苗字で、「鳥の谷」に由来します。地形や自然環境に基づく地名姓です。

「津久井」は、神奈川県相模原市に多い苗字で、「津(港)と久しい井戸」のある地に由来します。古くから地域名として定着しています。

「田久保」は、窪地や低地の田に由来する苗字です。地形と農業との結びつきを示す地名姓です。

「田之上」は、田の上流や高台に位置する田を意味する苗字です。土地の位置を示す地名姓です。

「田部井」は、田のある地域や井戸に由来する苗字です。農耕と水源の関係を示す古い姓です。

「田名部」は、奈良県や九州に見られる苗字で、「田の名のある地域」に由来します。地名姓として古くから使われています。

「渡久地」は、沖縄県に多い苗字で、「渡るのに適した土地」という意味を持ちます。琉球地方特有の地名姓です。

「東海林」は、関東や東北地方に多い苗字で、「東海地方の森」や「林」に由来します。地域名と自然を表す姓です。

「苫米地」は、北海道や東北地方に多い苗字で、「苫(とま)で囲まれた米作地」に由来します。農業地帯の地形を示す古い姓です。

「奈良岡」は、岡のある地名「奈良」に由来する苗字です。関西地方に多く、丘陵地や集落の位置を表す姓です。

「那須野」は、栃木県に多い苗字で、「那須地方の野原」に由来します。地域名姓として古くから使われています。

「二ノ宮」は、神社に関連する地名姓で、「二つ目の宮」に由来します。神社や信仰地と結びつく古い姓です。

「二本柳」は、二本の柳の木が目印の地に由来する苗字です。自然の目印を地名姓として取り入れた古い姓です。

「日下部」は、古代の豪族・日下部氏に由来する苗字です。氏族名として全国に広く分布し、歴史的な背景があります。

「日向野」は、日当たりの良い野原や地名「日向」に由来する苗字です。地形や自然環境を反映した地名姓です。

「日比野」は、愛知県名古屋市周辺に多く、「日の当たる野」に由来します。地形や集落の位置を示す古い苗字です。

「波多江」は、佐賀県や福岡県に多い苗字で、地名「波多江」に由来します。地域の自然や集落を示す地名姓です。

「波多野」は、兵庫県や京都府に多い苗字で、地名「波多野」から発生しました。古くからの地名姓で、地域の豪族や領主に由来することもあります。

「波田野」は、田畑が広がる波状の土地に由来する苗字です。地形と農耕文化を反映した地名姓です。

「八木橋」は、橋や集落の名前に由来する苗字です。「八木」は地名で、「橋」は集落や水路の目印を示します。

「比留間」は、沖縄県に多い苗字で、琉球王国時代の地名に由来します。地域や集落の位置を表す地名姓です。

「美濃部」は、岐阜県美濃地方に由来する苗字です。地域名をそのまま姓にした古い地名姓です。

「堀之内」は、堀の内側にある土地や集落に由来する苗字です。城郭や水路の周辺に由来する古い地名姓です。

「名古屋」は、愛知県名古屋市の地名に由来する苗字です。地域名姓として古くから存在します。

「木佐貫」は、九州地方に多く見られる苗字で、地名「木佐貫」に由来します。土地や集落の名称を姓にした地名姓です。

「野見山」は、山や野の地形に由来する苗字です。自然環境を反映した古い地名姓で、農村に多く見られます。

「野々垣」は、野原を囲む垣根や土地の境界に由来する苗字です。土地の特徴を示す古い地名姓です。

「野々山」は、山の中の野原や山裾に由来する苗字です。自然環境と農地の位置を示す地名姓です。

「野々村」は、野原の中の村落に由来する苗字です。村落の位置や地形を示す古い地名姓です。

「矢田部」は、奈良県や関東地方に見られる苗字で、「矢田のある地域」や「田部(田んぼの区域)」に由来します。古い地名姓です。

「与那覇」は、沖縄県に多い苗字で、琉球王国時代の地名に由来します。地域名姓として古くから使われてきました。

「与那嶺」は、沖縄県に多い苗字で、「嶺(山の尾根)のある地域」に由来します。琉球特有の地名姓です。

「利根川」は、関東地方に多い苗字で、利根川流域に由来します。大河川に関連する地名姓です。

「和久井」は、井戸や水源がある地域に由来する苗字です。全国的に分布しており、地形や水利を示す地名姓です。

「和久田」は、田畑が広がる地域の名称に由来する苗字です。農地や集落の位置を示す古い地名姓です。

「鈴木田」は、日本で二番目に多い苗字「鈴木」に「田」を付け加えた形です。鈴木氏は熊野地方を起源とし、信仰や自然と深い結びつきを持ちました。その鈴木が農地と結びつくことで、自然信仰と農耕生活の両方を映し出す苗字となっています。

「小川原」は、小さな川に沿った広い原野を意味する苗字です。川沿いの肥沃な土地は農耕に適しており、その地形を表現した形で苗字が残ったと考えられます。自然地形を直接示すことで、先祖が暮らした環境を伝える苗字です。

「中川原」は、中流域に広がる川原や河原に由来します。川の流れの中央付近に位置する土地を表し、水辺の生活と深い関わりを持っていました。川原は農地や生活の場として重要であり、この苗字には自然と共生する人々の姿が映し出されています。

「青木原」は、青々とした木々が茂る原野を意味する苗字です。青木は繁栄や若々しさの象徴であり、原野は広がりを持つ土地を表します。自然豊かな土地に暮らす一族がその景観を苗字に取り入れたものと考えられます。

「大石田」は、大きな岩や石がある土地の田畑を意味する苗字です。自然の景観がそのまま苗字に反映されたもので、岩や石は力強さや不動の象徴としても捉えられました。東北地方などに見られる実在の地名でもあり、土地柄を色濃く残す伝統的な苗字といえます。

「松田原」は、松の木が生い茂る田と、その周囲に広がる原野を意味する苗字です。松は常緑樹で生命力の象徴とされ、田や原と結びつくことで自然の豊かさと繁栄を表しています。信仰的な要素と生活の場を同時に反映した苗字です。

「岩田川」は、岩がちな土地にある田や、そのそばを流れる川を意味する苗字です。岩田という苗字自体は全国に広がっていますが、そこに「川」が加わることで特定の地形や水源との結びつきが明確になっています。力強さと自然の恵みを象徴しています。

「小林田」は、小さな林に囲まれた田畑に由来する苗字です。林は防風や防水の役割を果たし、田畑を守る存在として古来から重要視されてきました。そのため林と田の組み合わせは、自然と農業が調和した象徴といえます。

「高田原」は、高台に位置する田畑と、その周囲に広がる原野を表します。高地の田は水の確保が難しい反面、災害の影響を受けにくく、安定した土地とされました。その地形を示すこの苗字は、生活の知恵が反映されたものです。

「中島田」は、中洲や島状の地形にある田畑に由来します。川や湖の中にある島のような場所は肥沃で水に恵まれ、農耕に適していました。そのような地理的特徴を直接示した苗字です。

「永井田」は、永続する井戸や水源の近くに広がる田畑を意味する苗字です。「永」は長寿や繁栄を象徴し、代々続く田を表現しています。水と田が一体となった暮らしを反映した苗字です。

「小泉田」は、小さな泉のそばに広がる田を意味する苗字です。泉は水の供給源として農業に不可欠であり、その周囲に田畑があることを示しています。清らかな水と農地の結びつきを表現しています。

「石井原」は、石の多い井戸の近くに広がる原野を意味する苗字です。石井は井戸を囲む石の意味を持ち、生活に欠かせない水源を示します。原野の広がりと組み合わせることで自然と生活の調和を象徴しています。

「長谷川」は、長く続く谷川や川沿いの谷に由来する苗字です。長谷は谷が長く伸びる地形を意味し、川との結びつきで農業や生活に不可欠な水源を示しています。自然地形をそのまま苗字に取り入れた例です。

「小山田」は、小さな山のふもとに広がる田畑を意味します。小高い土地に位置することで水害を避けるとともに、農業に適した環境を示しています。地形を反映した典型的な農耕系苗字です。

「武田川」は、武田氏の領地や土地に流れる川に由来する苗字です。武田氏は戦国時代に甲斐国で活躍した有力氏族で、その領地内の川や水源を示すことで農業や生活基盤との関わりを表しています。歴史と自然が結びついた苗字です。

「大久保」は、大きな窪地や低地に由来する苗字です。窪地は水がたまりやすく、農耕に適した場所として重宝されました。地形を反映した苗字であり、地域社会や生活の拠点としての意味も持っています。

「佐久間」は、古くから存在する有力氏族の苗字で、地名や領地名に由来します。「佐」は補佐や助力の意味を持ち、「久間」は長く続く土地や区画を意味することがあります。歴史的背景を色濃く反映した苗字です。

「小松田」は、小さな松の木が生える田畑に由来します。松は長寿や繁栄を象徴し、田と結びつくことで農地の繁栄や家系の安定を願った苗字です。景観や自然との関係性をそのまま反映しています。

「久保田」は、窪地や低地に広がる田畑を意味します。窪地は水はけや土壌が良く、農業に適した土地であったことから、地形と生活基盤を反映した苗字です。

「坂井田」は、坂のそばに広がる田畑を意味します。坂は農地の目印や土地の特徴を示し、田と組み合わせることで生活基盤や農業の立地を反映した苗字です。

「清水田」は、清らかな水が流れる田畑を意味します。水の清らかさは農業に不可欠であり、豊かな水源と田の結びつきを示す苗字です。生活と自然の調和を象徴しています。

「今井田」は、新しく作られた井戸や水源のそばにある田畑を意味します。生活や農業に不可欠な水源と田の結びつきを象徴し、地形と生活基盤の関係を反映しています。

「小田川」は、小さな田とそのそばを流れる川を意味します。水利に恵まれた土地で農業が行われたことを反映し、自然環境と生活基盤の密接な関係を示す苗字です。

「天野川」は、天に近い野や川のそばに広がる田畑を意味することがあり、または天野氏の領地に由来します。川や水源の重要性を示し、自然環境と農業生活との結びつきを象徴する苗字です。

「上原田」は、高地や上流の原野に広がる田畑を意味します。地形の高さは水害を避ける農業地として有利で、自然環境と生活基盤の関係を反映した苗字です。

「大河原」は、大きな川の河原や平地を意味します。河原は肥沃で農業に適した土地であり、自然環境と生活基盤の結びつきを象徴する苗字です。

「大谷川」は、大きな谷に流れる川のそばに広がる田畑を意味します。谷や川の地形は農業や生活に適しており、自然環境と生活基盤の密接な結びつきを示す苗字です。

「小川田」は、小川のそばにある田畑を意味します。水利に恵まれた土地で農業が行われたことを反映し、自然環境と生活基盤の結びつきを示す苗字です。

「小田原」は、小さな田畑が広がる平地や地域に由来する苗字です。田と地形を組み合わせて土地の特徴を示し、農業や生活の基盤を象徴しています。

「佐川田」は、佐川氏の領地や川沿いに広がる田畑を意味します。川や水源との結びつきで農業生活の安定を象徴し、自然環境と氏族の歴史を反映した苗字です。

「飛鳥馬」は、飛鳥地方に由来する地名系の苗字で、馬との関わりを示すことがあります。飛鳥は古代から文化や政治の中心地であり、地名由来の歴史的な意味を持つ苗字です。

「四十万」は、古代の土地の面積や人口単位に由来するとされる苗字です。数を表す文字をそのまま苗字に用いた珍しい例で、地域の歴史や地理的特徴を象徴しています。

「十文字」は、十字形の交差地や道、または武具の形状に由来する苗字です。地形や戦略的拠点を象徴し、古くから特定地域の目印として用いられていました。

「二階堂」は、建物の二階に由来する地名や寺院名から派生した苗字です。地域の名所や屋敷の特徴を示し、歴史的・文化的背景を反映しています。

「阿久津」は、阿久津氏や地名に由来する苗字です。地域や氏族の歴史的背景を示し、古くから農業や生活の拠点として定着していました。

「新渡戸」は、新しく設けられた渡し場や水路に由来する苗字です。水運や生活基盤としての重要性を反映し、地名由来の苗字として歴史的な意味を持っています。

「桐ケ谷」は、桐の木が生える谷に由来する苗字です。桐は高貴さや縁起の良さを象徴し、谷の地形と組み合わせることで自然環境と生活基盤を示しています。

「獅子王」は、勇猛さや武勇を象徴する苗字です。獅子の力強さと王の威厳を示し、戦士や武家の家系としての誇りを表現しています。

「五十子」は、五十という数に由来する地名系の苗字です。土地や地域の区画、人口単位などの目安として用いられ、地域社会や歴史的背景を示しています。

「大儀見」は、「大儀」を重んじる家柄や「見」を地形に見立てた地名由来の苗字です。古代からの家系や生活の拠点を象徴する名前です。

「薬師寺」は、薬師如来を祀る寺院に由来する苗字です。寺院の門前や付近に居住した人々が名乗ったことが多く、宗教的・文化的背景を反映しています。

「百目木」は、百の目を持つ木や特徴的な樹木に由来する地名系の苗字です。自然物の特徴を反映した珍しい苗字で、地域や景観を象徴しています。

「貫地谷」は、谷を貫く地形や土地の名称に由来する苗字です。地形を反映し、地域社会や生活基盤との結びつきを象徴しています。

「日比谷」は、日当たりの良い谷や地域名に由来する苗字です。土地の特徴をそのまま反映しており、古くから居住地や地域の目印として定着していました。

「八牟禮」は、八つの土地や集落が連なる地域に由来する苗字です。古代からの地名や地域社会との結びつきを反映しています。

「市ヶ谷」は、市の谷や市場の立つ谷に由来する苗字です。地理的特徴や地域の生活基盤を象徴しており、古くから都市や村落の重要な位置を示しています。

「三百苅」は、三百単位で区切られた土地や収穫量に由来する苗字です。農業や地域の土地管理に関わる指標を反映しています。

「八重樫」は、八重に生える樫の木や樹林を示す苗字です。樫は強固で生活資源として重要であり、自然環境との結びつきを象徴しています。

「五十木」は、五十本の木や区画に由来する苗字です。土地や植林の管理に関わる名称で、農業や生活基盤との結びつきを示しています。

「四方城」は、四方に守りを備えた城や砦に由来する苗字です。地形や防衛拠点を象徴し、戦略的な土地の重要性を示しています。

「八文字」は、八字型の土地や十字路など地形に由来する苗字です。地形や道の目印として古くから用いられ、地域社会との結びつきを示しています。

「乱獅子」は、獅子の勇猛さを象徴する武家系の苗字です。戦いや勇気を重んじる家系の象徴として名付けられました。

「二王頭」は、二つの王や支配者の拠点に由来する苗字です。古代の地名や領地を象徴し、家系や権威を表す苗字です。

「木庭袋」は、木の生える庭や袋状の土地に由来する苗字です。地形や自然環境を示す苗字です。

「江戸川」は、江戸時代の江戸周辺を流れる川に由来する苗字です。川沿いに居住する家系や、川を利用した生活・交通・農業に関わる人々が名乗ったとされ、地理的特徴を反映した苗字です。

「五代儀」は、五世代にわたる家系の儀式や系譜を象徴した苗字です。家族や一族の歴史、社会的地位を示すために名乗られたと考えられます。

「四斗辺」は、土地の面積や米の量を示す単位「斗」に由来し、四斗分の土地や収穫量を象徴する苗字です。農業や土地管理に関わる地名系の苗字です。

「六反田」は、六反(約1800平方メートル)分の田畑を示す苗字です。土地の広さを表し、農業や生活基盤との関わりを象徴しています。

「等々力」は、地形の特徴に由来する苗字で、滝や急流の音が「とどろく」場所、または等しい力が集まる土地を示します。武家や地名系の苗字として古くから使われました。

「一ノ瀬」は、川や水流の中で最初の瀬(浅瀬や流れの急な場所)に由来する苗字です。水利や地形を反映し、農業や交通との関わりを示します。

「五百久」は、五百単位の土地や区画、あるいは五百年続く家系を象徴する苗字です。土地や家系の長さ・歴史を反映しています。

「与謝野」は、京都府北部の与謝野町に由来する地名系の苗字です。地域や土地の名前をそのまま苗字として使用しており、地理的・歴史的背景を示します。

「来住野」は、「来る者が住む野」に由来するとされる苗字です。新たな居住地や開拓地に住む家系を象徴する、自然や土地と結びついた苗字です。

「瀬戸口」は、瀬戸(狭い海峡や川の流れ)に面した土地や入口に由来する苗字です。水運や地理的目印として古くから使われました。

「蜂須賀」は、蜂が多く生息する土地、または須賀(神社や村落)に由来する苗字です。自然環境や土地の特徴、氏族や地名に関連しています。

「四十崎」は、四十の岬や突起した地形に由来する苗字です。地理的特徴をそのまま表した地名系の苗字で、土地の目印として古くから用いられました。

「算用子」は、計算や数字に関わる職業、または算用字に由来する苗字です。商業や会計、数学的な活動に関連した家系で名乗られたと考えられます。

「酒々井」は、酒造や水源の豊かな地域に由来する苗字です。井戸や湧水の存在、酒造業との関わりを示す地名系の苗字です。

「倉ノ下」は、倉の下に位置する土地や居住地を示す苗字です。倉は農産物の貯蔵庫であり、土地の位置と生活基盤を反映した地名系苗字です。

「院瀬見」は、院(寺院や神社)に近い瀬や川の見える場所に由来する苗字です。宗教的・地理的特徴を示す地名系の苗字です。

「北白川」は、京都の白川の北側に由来する地名系の苗字です。地域や方角を示すことで居住地を特定し、歴史的・文化的背景を反映しています。

「一百野」は、百単位の土地や区画に由来する苗字です。土地の面積や農業に関連する地名系の苗字で、地域社会や生活基盤との結びつきを象徴しています。

「茶臼山」は、茶臼(穀物を挽く器)に似た山や地形に由来する苗字です。山や土地の特徴を示す地名系苗字で、古くから地域の目印として使われました。

「二三味」は、地域の二、三の区画や道に由来する苗字です。土地や集落の特徴を反映した地名系苗字で、地域社会との結びつきを示しています。

「葉加瀬」は、葉の多い土地や加瀬川沿いの地域に由来する苗字です。自然環境や水利の特徴を反映した地名系苗字です。

「国府方」は、古代の国府に近い土地や役所のそばに住む家系に由来する苗字です。行政や地域統治と結びついた地名系苗字です。

「妻夫木」は、夫婦が共同で耕す土地や家屋の配置に由来するとされる苗字です。家族や結束を象徴する意味を持ち、生活基盤と密接に結びついた苗字です。

「二見谷」は、二つの谷に面した土地や集落に由来する苗字です。地形の特徴を示す地名系苗字で、生活や農業の基盤を反映しています。

「前国藤」は、前国(先祖の領地や地域名)と藤氏に由来する苗字です。土地や氏族の結びつきを反映した歴史的な苗字です。

「九頭竜」は、九つの頭を持つ龍に由来する地名や伝説からの苗字です。龍は力や権威の象徴であり、地域伝承や自然の地形を反映しています。

「八乙女」は、神話や伝承に登場する八人の乙女に由来する苗字です。神聖な土地や祭祀に関わる家系の象徴として名付けられました。

「三ツ谷」は、三つに分かれた谷や谷間に由来する苗字です。地形の特徴をそのまま反映しており、農業や居住地として重要な土地を示す地名系苗字です。

「五十嵐」は、五十回ほどの水の流れや荒れた川の様子に由来する苗字です。水利や地形の特徴を示す地名系の苗字として、古くから河川沿いで見られます。

「千々岩」は、千個もの岩が散在する土地や険しい岩地に由来する苗字です。自然環境の特徴をそのまま反映した地名系苗字です。

「八代田」は、八代にわたる土地や農地に由来する苗字です。代々続く土地の所有や農業生活の安定を象徴しています。

「天王寺」は、天王(牛頭天王)を祀る寺院に由来する苗字です。寺院周辺の居住者や門前町の住民が名乗った地名系苗字で、宗教的背景を示します。

「三芳野」は、三つの美しい野原を意味し、自然環境の特徴を示す苗字です。古くから農業生活と深く結びついた地名系苗字です。

「八千代」は、末永く繁栄する土地や家系を願って名付けられた苗字です。「八千代」は長寿や繁栄の象徴として用いられます。

「二口谷」は、二つの谷が合流する土地に由来する苗字です。地形の特徴を反映し、農業や生活の基盤を示す地名系苗字です。

「五十畑」は、五十単位の田畑や区画に由来する苗字です。農業や土地管理に関連し、生活基盤との結びつきを象徴する地名系苗字です。

「千代田」は、永遠に続く繁栄や千代にわたる土地を象徴する苗字です。長寿や繁栄の願いを込めて名付けられた地名系苗字です。

「三好野」は、三つの良い野原を意味し、自然環境の特徴を反映した苗字です。古くから農業生活と密接に結びついた地名系苗字です。

「八木沢」は、八本の木が生える沢や小川に由来する苗字です。地形や自然環境をそのまま反映しており、農業や生活基盤との結びつきを示す地名系苗字です。

「九郎丸」は、九郎という名の子孫や家系、あるいは船名や城の名称に由来する苗字です。個人名や家系の象徴として古くから使用されました。

「五味原」は、五つの味覚や五つの特産物に由来する地名、または五つの土地に分かれる原野に由来する苗字です。地域の特徴や農業生活を示します。

「七尾谷」は、七つの尾根や谷が集まる土地に由来する苗字です。地形や自然環境の特徴を反映した地名系苗字です。

「八幡野」は、八幡神社の周囲の野原に由来する苗字です。宗教施設との関わりや、地域の自然環境を反映しています。

「八木山」は、八本の木が生える山に由来する苗字です。自然環境や地形の特徴を象徴し、農業や居住地としての意味を持つ地名系苗字です。

「十日市」は、毎月十日に開かれた市や市場に由来する苗字です。商業や流通の中心地との結びつきを反映しています。

「五十川」は、五十単位の河川や支流に由来する苗字です。水利や地形の特徴を示す地名系苗字で、農業や生活基盤の安定を象徴しています。

「高木田」は、高い木が生える田畑や高台の田に由来する苗字です。地形や自然環境との結びつきを示す地名系苗字です。

「西園寺」は、西園寺という寺院名に由来する苗字です。門前や付近の居住者が名乗り、宗教・文化的背景や地域社会との結びつきを象徴しています。

「黒羽根」は、黒い羽のような形状の地形や森林に由来する苗字です。自然環境や地形の特徴を象徴した地名系苗字です。

「鬼怒川」は、鬼の怒りに由来する伝説や急流の川に由来する苗字です。地形や自然環境の特徴を反映した地名系苗字です。

「岩城谷」は、岩が多くそびえる城や谷に由来する苗字です。地形や防衛施設に関連する地名系苗字で、自然環境との結びつきを示しています。

「城之内」は、城の内部や城下町に由来する苗字です。居住地や城郭に関連する歴史的背景を反映した苗字で、武家や支配者層に用いられました。

「北小路」は、北側の小道や通りに由来する苗字です。都市や集落の地理的特徴を反映した地名系苗字で、古くから居住地を示す目印として用いられました。

「花山院」は、院号に由来する苗字で、貴族や皇族に関連する家系が名乗りました。宗教的・文化的背景や地位を象徴する苗字です。

「姉小路」は、京都の地名「姉小路」に由来する苗字です。都市の通り名や集落の位置を示す地名系苗字として古くから用いられました。

「西大路」は、京都などの西側の大通りに由来する苗字です。地理的特徴や交通の要所を示す地名系苗字で、古くから居住地を示す目印でした。

「紅粉谷」は、紅色の土や植物が生える谷に由来する苗字です。自然環境や地形の特徴を反映した地名系苗字です。

「小鳥遊」は、小鳥が遊ぶ場所に由来する苗字です。自然環境を象徴し、平和や穏やかな生活を願って名付けられました。

「四方堂」は、四方に広がる堂や建物に由来する苗字です。地形や建築物の特徴を反映した地名系苗字です。

「天花寺」は、寺院名に由来する苗字です。寺院周辺の居住者が名乗り、宗教的・文化的背景を反映しています。

「金田一」は、金の採れる田や第一の田を意味する苗字です。土地の価値や家系の象徴として古くから用いられました。

「東坊城」は、東に位置する坊城や館に由来する苗字です。地理的特徴や居住地の目印として用いられました。

「飛鳥井」は、飛鳥地域の井戸や水源に由来する苗字です。地理的特徴や水利との結びつきを示す地名系苗字です。

「正親町」は、京都の町名「正親町」に由来する苗字です。都市の地名や地域社会の特徴を反映した地名系苗字です。

「宝光井」は、宝の光にまつわる井戸や水源に由来する苗字です。水利や地形の特徴を象徴し、生活基盤との結びつきを示します。

「水無瀬」は、水のない瀬や地名「水無瀬」に由来する苗字です。地形や水利との結びつきを示す地名系苗字です。

「中御門」は、宮中や城の中央の門に由来する苗字です。地理的・歴史的特徴を反映し、貴族や武家に用いられました。

「宮小路」は、宮の近くの小道や通りに由来する苗字です。地理的特徴や都市の構造を示す地名系苗字です。

「千歳丸」は、長寿や繁栄を願って名付けられた苗字です。「丸」は人名や船名にも用いられる形で、家系の象徴として使用されました。

「東伏見」は、京都の伏見の東側に由来する地名系苗字です。地域の地理的特徴を示し、古くから武家や貴族が名乗ることがありました。

「坂東橋」は、坂東地方の橋やその周辺に由来する苗字です。地理的目印や交通の要所を示す地名系苗字として使用されました。

「天満戸」は、天満(学問や神社に関連する地名)にある戸や門に由来する苗字です。地理的・宗教的な背景を示す地名系苗字です。

「伊集院」は、伊集院氏や院号に由来する苗字です。武士や貴族の家系に見られる歴史的・文化的背景を持つ苗字です。

「小栗栖」は、京都の地名「小栗栖」に由来する苗字です。地形や居住地の目印として使われた地名系苗字です。

「五月女」は、旧暦の五月に関わる女性や農作業、行事に由来する苗字です。季節や生活文化と密接に結びついた苗字です。

「加賀美」は、加賀地方の美しい土地や加賀国の地名に由来する苗字です。地域の地理的特徴や歴史的背景を示す地名系苗字です。

職能や役職に由来する三文字苗字

三文字苗字の中には、古代や中世の職能や役職に由来するものが多く存在します。例えば「佐藤田」や「田中司」といった苗字は、家系が従事していた職務や地域での役割を示す漢字を組み合わせて作られたものです。こうした苗字は、家族の社会的地位や歴史的背景を反映する重要な手がかりとなります。

特に武士や豪族の家系では、官職名や職務名を苗字の一部に取り入れることで、簡潔でありながら権威や責任を示す意味合いが強くなります。職能由来の三文字苗字を理解することは、家系や地域の社会構造を知る上でも非常に価値があります。

自然や植物、動物由来の三文字苗字

自然や植物、動物に由来する三文字苗字も多く、地域や風土を反映した特徴があります。例えば「山川森」「竹林田」「花鳥風」などは、家系の住む土地や自然環境を示す要素を取り入れています。こうした苗字は、視覚的にも音韻的にも印象が強く、記憶に残りやすい特長があります。

また、動物や植物の名前を含む苗字は、その家系が狩猟や農業、林業などの職業に関わっていたことを示す場合もあります。自然や生物由来の三文字苗字は、家族や地域の生活文化を反映する象徴としての意味を持っています。

さらに、こうした苗字は現代でも創作やブランド名に応用しやすく、響きや意味が視覚的に美しい点が評価されています。

家系や血統を示す古典的な三文字苗字

古典的な三文字苗字には、家系や血統を強く意識して作られたものがあります。「源氏山」「藤原田」「平野堂」といった苗字は、名門や特定の血統を示す漢字を組み合わせることで、社会的な立場や家系の由緒を明確にしています。

こうした苗字は、家族の誇りや伝統を伝える手段として使用され、古文書や戸籍にも詳細に記録されています。血統や家系を反映する三文字苗字を知ることは、地域史や家族史の理解にも直結します。

現代ではほとんど見られない珍しい三文字苗字

三文字苗字の中には、現代では非常に希少でほとんど見られないものも存在します。「磯山藤」「嶋田川」「鹿島森」など、古い文献や地域限定の資料でしか確認できない苗字がそれにあたります。こうした苗字は、希少性が高く、研究対象としても価値があります。

希少な三文字苗字は、地域的な独自性や古い家系の文化を反映しており、現代では特に珍しさが強調されます。これにより、初対面でも印象に残りやすく、名前そのものに独自の存在感が生まれます。

さらに、創作やキャラクター設定に応用する際にも、他の苗字と被らずユニークな印象を与えることができるため、珍しい三文字苗字は注目される存在です。

地域ごとの三文字苗字の集中傾向

三文字苗字は地域ごとに特有の分布を示すことがあります。古い行政区分や地名、土地の特徴に基づき、特定の地域に集中して見られる苗字があります。例えば、関東地方には特定の苗字が多く、関西地方では異なる苗字が見られるといった分布パターンが存在します。

こうした地域性は、苗字の成り立ちや文化背景、歴史的な家系の動向と密接に関連しています。地域ごとの集中傾向を分析することで、苗字の起源や希少性、家系の特徴を理解する重要な手がかりとなります。

また、地域性を意識することで、三文字苗字の個性や文化的価値をより深く把握することができ、現代の創作やネーミングの参考にもなります。

地域ごとの三文字苗字の集中傾向

三文字苗字は全国的に分布していますが、地域によって集中して見られる傾向があります。古くから特定の地方で栄えた家系や有力な一族が存在する地域では、同じ漢字やパターンの三文字苗字が多く確認されます。この集中は、地理的な隔たりや地域文化、伝統的な家制度と深く結びついています。

また、地方ごとに独自の読み方や漢字の選択があるため、同じ三文字苗字であっても地域ごとに微妙な違いが生じることがあります。これにより、苗字からその家系や出身地域を推測できる場合もあり、地域性の研究において重要な手がかりとなります。

古文書・戸籍・地名資料からの分布分析

三文字苗字の分布を調べる際には、古文書や戸籍、地名資料が非常に参考になります。江戸時代や明治時代の記録には、現在では希少な三文字苗字が記されており、地域の歴史的背景や家系の変遷を知る上で貴重な情報源です。

特に村の過去帳や藩の記録には、家族の名前と三文字苗字がセットで記録されており、同じ苗字が複数世代に渡って使用されてきたことがわかります。こうした資料を分析することで、三文字苗字の集中地域や希少性を客観的に把握することが可能です。

現代の戸籍データと照合すると、古文書から確認された苗字が現代までどのように残っているか、または消滅したかを追跡できるため、歴史と現代の両方から苗字の分布を理解することができます。

地方ごとの文化的背景と苗字の特徴

地方ごとの文化や風習は三文字苗字の形や漢字の選択にも影響を与えています。例えば、海に近い地域では自然や地形に関連する漢字を用いた苗字が多く見られ、山間部では伝統的な家名や役職名に由来する三文字苗字が残る傾向があります。

また、地域ごとの宗教的慣習や祭祀の影響で、特定の漢字が好まれる場合もあります。これにより、地方性と苗字の特徴は密接に結びつき、同じ三文字苗字であっても地域ごとの個性や文化的背景が色濃く反映されるのです。

ひらがな三文字苗字の魅力と例

漢字の三文字苗字が多い中で、ひらがな三文字の苗字は柔らかく、親しみやすい印象を与える特徴があります。読みやすく覚えやすい点から、創作やキャラクター設定にも活かされやすく、現代では一定の人気を集めています。

ひらがな三文字苗字は、漢字に比べて地域的な由来や歴史が分かりにくい場合がありますが、音の響きやリズムの美しさによって個性を強く打ち出すことができます。例えば「あさの」「たけう」「みやざ」など、柔らかさと独自性を兼ね備えた苗字は、現代社会でも使いやすく、注目される傾向があります。

地域性や文化的背景を意識してひらがな三文字苗字を選ぶことで、単なる名前としてだけでなく、その土地や家系の雰囲気を感じさせる魅力も付加することができます。